紀州東照宮きしゅうとうしょうぐう

重要文化財(建造物)

東照宮7棟

紀州藩初代藩主・徳川頼宣が、江戸幕府を開いた父・徳川家康をまつる社として、元和7年(1621)に建立した。豪華に装飾された社殿は、日光東照宮になぞらえて「関西の日光」とよばれ、参道には紀州藩の家臣が奉納した石灯篭がならぶ。創建時から伝わる例大祭「和歌祭」は、江戸時代の芸能風俗を今に伝える時代絵巻である。

和歌浦天満宮わかうらてんまんぐう

重要文化財(建造物)

天満神社本殿・楼門・末社2棟

康保年間(964~968)に学問の神・菅原道真をまつって創建し、関ヶ原の戦い(1600)後に紀州に入国した浅野幸長が、慶長11年(1606)に再興した。豪華に装飾された社殿は、後に江戸幕府の大棟梁(建設部門の総監督)となった平内政信が手がけた。楼門から振り返ると、和歌の浦から紀伊水道まで一望できる。

玉津島神社たまつしまじんじゃ

和歌山市指定文化財(建造物)

玉津島神社本殿

神亀元年(724)、聖武天皇は紀伊国を訪れた時、干潟に向かって連なる玉津島山のながめに感動して、この景観を守るよう命じた。平安時代以降、玉津島神社に和歌の神・衣通姫がまつられ、多くの和歌が奉納された。社殿は、関ヶ原の戦い(1600)後に紀州に入国した浅野幸長が再興し、紀州藩初代藩主・徳川頼宣が整備した。

海禅院多宝塔かいぜんいんたほうとう

和歌山市指定文化財(建造物)

玉津島の6つの岩山の先頭の妹背山には、紀州藩初代藩主・徳川頼宣の母・養珠院が、徳川家康の33回忌の供養に経石を埋納した。明暦元年(1655)、頼宣は母をしのんでその上に多宝塔を建て、また民衆が自由に干潟の景色を楽しむことができるように、三断橋と観海閣を設けて、妹背山を整備した。

不老橋ふろうばし

和歌山市指定文化財(建造物)

紀州藩10代藩主・徳川治宝が、徳川家康をまつる東照宮の例大祭「和歌祭」の時に、徳川家や東照宮の人々が通る御成道(おなりみち)として、嘉永4年(1851)に不老橋をかけ整備した。橋のアーチ部分は肥後熊本の石工が作り、雲の浮き彫りがある勾欄(手すり)部分は紀州湯浅の石工石屋忠兵衛が作ったという。

鹽竃神社しおがまじんじゃ

和歌山市指定文化財(建造物)

玉津島山の一つ鏡山のふもと、波で削られた洞窟に、潮の満ち干や塩作りから安産・子授けを司る塩槌翁がまつられている。かつて紀ノ川上流の丹生都比売神社から、浜降り神事で渡った神輿がおかれたため、輿の窟とよばれた。加羅岩とよばれる奇岩の岩山に波が打ち寄せる様は、和歌浦十景の一つとされた。

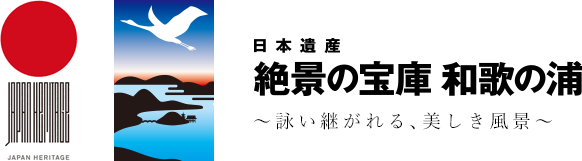

紀三井寺(護国院)きみいでら(ごこくいん)

重要文化財(建造物)

護国院楼門・多宝塔・鐘楼

宝亀元年(770)、唐の僧・為光上人により開創され、境内に3つの湧水(清浄水・揚柳水・吉祥水)があることから、紀三井寺とよばれる。西国三十三所観音霊場の第二番札所で、和歌浦湾の東にそびえる名草山から、和歌の浦をながめる絶好の場所として、多くの文人墨客や巡礼者が訪れた。早咲きの桜の名所としても知られている。

養翠園ようすいえん

国指定文化財(名勝)

紀州藩10代藩主・徳川治宝が文政元年(1818)から約8年かけて造営した、池泉回遊式の大名庭園である。和歌の浦の景観をいかし、高津子山を庭園の背景に取り込んでいる。全国的にも珍しい、海水を引き込んだ潮入の池には、三ツ橋・太鼓橋がかけられ、景勝地で有名な中国の西湖を模したといわれる。

水軒堤防すいけんていぼう

和歌山県指定文化財(史跡)

江戸時代後期(18世紀後半)に築かれた海浜の堤防である。長さ南北約1kmにわたって石堤・土堤が築かれ、今は松林の砂丘におおわれている。堤防を築いた目的は記録に残っていないが、古来、和歌の浦と一体の景勝地であった吹上の地や、紀州藩主の別邸があった西浜の地の景観を守るためとも考えられている。

琴ノ浦温山荘ことのうらおんざんそう

国重要文化財

琴ノ浦温山荘庭園ことのうらおんざんそうていえん

国名勝

琴ノ浦温山荘庭園は、大正初期から昭和初期にかけて大阪の実業家新田長次郎氏により造られた近代庭園。約46,000m²の広大な園内には、重要文化財である主屋、浜座敷、茶室などの建物があり、主屋の東と西にある池は、海岸に面した立地を活かして海水を引き込み、潮の干満により水位が変化する「潮入り」となっている。また、敷地内には、矢ノ島と呼ばれる小山があり、変化に富んだ景観を楽しめる。

御所の芝ごしょのしば

熊野参詣道 紀伊路 藤代塔下王子跡

国史跡

平安時代から上皇・法皇の100回を超える熊野参詣の御幸に際し、休息をとった跡で、「御所の芝」と呼ばれる。建仁元年(1201)に後鳥羽上皇の熊野御幸に随行した藤原定家の『御幸記(ごこうき)』や江戸時代に書かれた『紀伊国名所図会』には、ここからの景観の素晴らしさが記されており、古代から近世に至るまで、熊野参詣道随一の絶景といわれたところである。

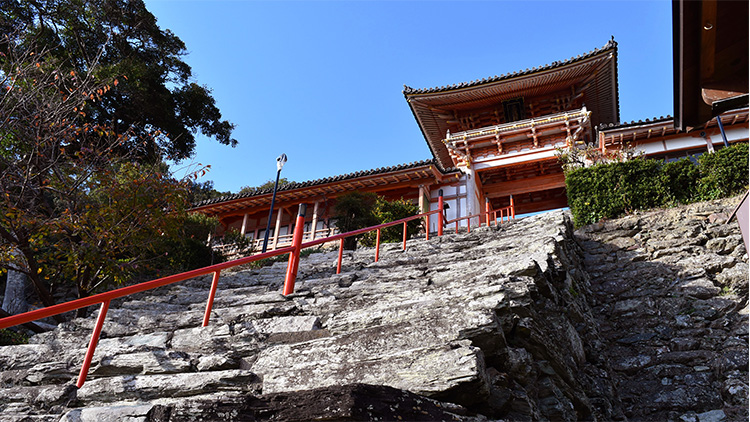

長保寺ちょうほうじ

国宝・重要文化財

和歌山藩主徳川家墓所わかやまはんしゅとくがわけぼしょ

国史跡

長保寺は長保2年(1000年)に一条天皇の勅願で創建され、本堂(1311年)・多宝塔(1357年)・大門(1388年)が国宝に、鎮守堂(1295年)が重要文化財に指定されている。江戸時代(1666年)に初代紀州藩主徳川頼宣により菩提寺に定められ、全国随一の規模を誇る藩主墓所が築かれた。墓所には幕府の将軍に就任した5代藩主吉宗(8代将軍)、13代藩主慶福[家茂](14代将軍)を除く歴代藩主の墓所が設けられている。

藤白坂ふじしろざか

熊野参詣道 紀伊路

国史跡

藤白坂には、飛鳥時代に19才の若さで命を落とした有間皇子や、平安時代の宮廷絵師、巨勢金岡にまつわる筆捨松、徳川頼宣により造られた硯石など様々な時代の物語が残されている。また、道中には、江戸時代に1丁ごとに置かれた「丁石地蔵」が参詣者の往来を見守っている。

藤白神社ふじしろじんじゃ

熊野参詣道紀伊路 藤白王子跡

国史跡

藤白王子は、熊野参詣道沿いに設けられた王子社の中でも、別格とされる「五躰王子」のひとつ。古来より熊野聖域への入口とされた重要な場所で、平安時代に熊野から移り住んだ鈴木氏が全国に熊野信仰を流布する拠点でもあった。平安時代末頃の熊野三山本地仏が残されており、神仏習合の信仰の姿を今に留めている。